近日,信息工程学院AI赶集实践队,到福山区门楼镇开展大集调研活动,以实际行动赋能乡村振兴,解码传统集市基因、数字技术活化非遗传承、产业融合激活乡村经济,探索“文化+科技+产业”协同赋能新范式。

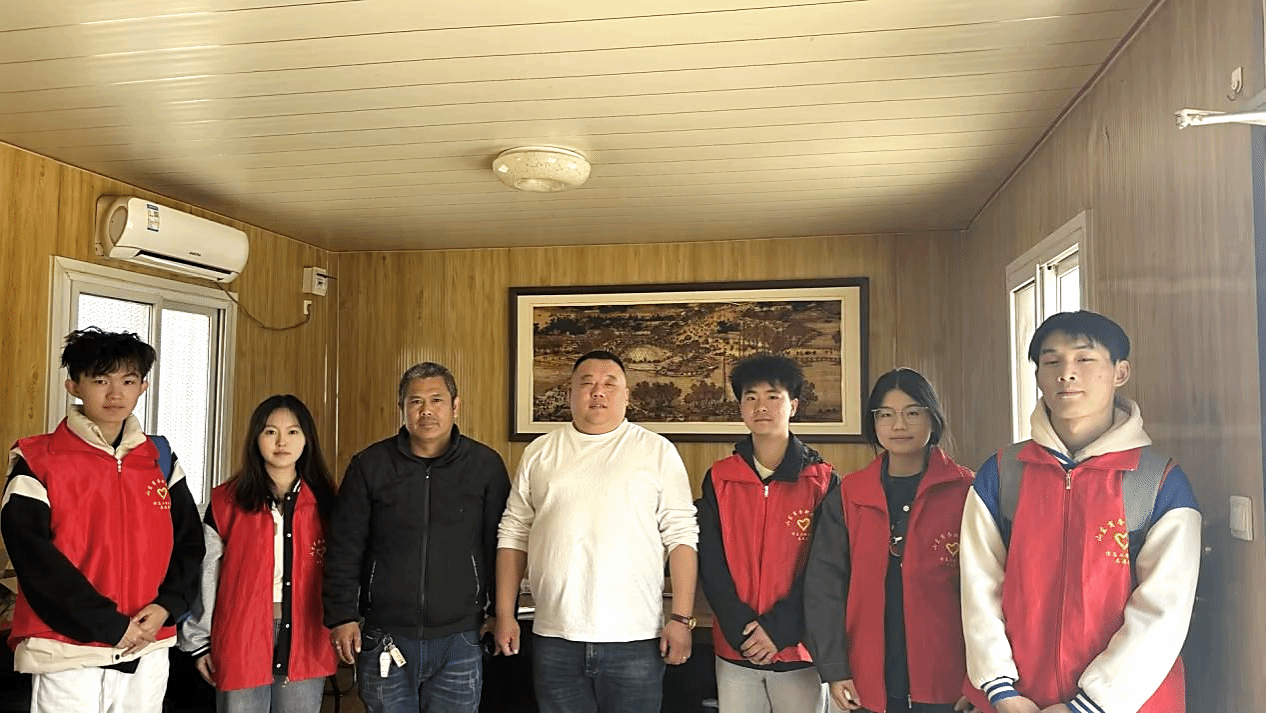

在烟台市福山区门楼镇的百年老集上,一群身着红色队服的年轻人正专注记录着剪纸艺人指尖翻飞的纹样,这是AI赶集实践队开展大集调研的日常场景。这支由信息工程学院师生组成的青年团队,他们肩扛摄像机,手捧笔记本,与头发花白的老手艺人围坐畅谈,在斑驳的戏台前记录逐渐消逝的锣鼓声,用两年时间走遍胶东大地,以文化振兴为笔,绘就乡村振兴新图景。

“每个集市都是一部活态的地方志。”团队负责人刘霂原展示着厚度超10厘米的调研手记。2022年初春,这支平均年龄19岁的队伍开启了“寻集计划”。他们在凌晨3点的海鲜集市记录渔家号子,用影像资料、文字口述实录,记录着即将消逝的民俗记忆。

面对数字化时代的传承困境,团队创新研发“非遗活化VR影像库”。在莱州草编工作室,成员们将200余种编织纹样转化为数字资产,开发出VR互动教学系统。“现在年轻人通过扫码就能学编蛳螺篓,老手艺有了新生命。”工作室负责人边说边展示手机里的虚拟教学界面。

如今,这支青年队伍仍在大集间前行。他们新启动的“百集千村”计划,将继续用双脚丈量文化脉络,以创新激活传统基因,正如李昊昱在调研日志中所写:“集市升腾的炊烟里,藏着中国乡村最本真的生命力,我们要做的,就是让世界看见这种美好。”(通讯员、撰稿:王正臣 审核:栾岭雪)